古民家をリフォームする現場に行ってきました。

築80年くらいの家なので、解体作業中はホコリがたくさん舞っていて、写真を撮るとそれがキラキラと移るくらいでした。

作業が終わると、基礎の部分があらわになります。床下の部分にある束石が、大きさや形も様々で、石に合わせて束の高さも調節されていました。そして、大引きという横材には丸太が使われているところもありました。また、ちょっと曲がった木材を大引きに使用していたのか、1辺30cmほどの石が重しとしてくくってあり、びっくりしました。

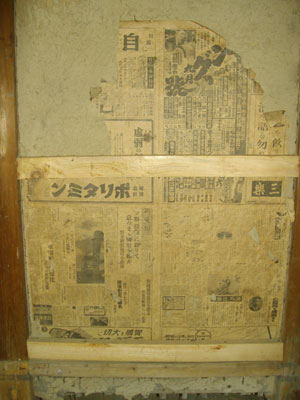

壁は土壁で、ワラがつなぎとして混ぜてありました。下地には竹を編んだものに、縄が巻きつけてありました。土壁というものは、教科書でしか見たことが無く、下地までばっちり見ることができたので、うれしかったです。そして、昭和13年の日付のある新聞も見えていました。こういったタイムカプセルのようなものが出てくるあたりに、またまた驚かされます。土壁を乾かすためには、1年も待たないといけないことがあったそうです。

梁は、味のある形のものが使われていたり、黒くすすけて趣のある感じになっていたり。こういうのが見えるように、インテリアを計画したら、すごく素敵になるだろうなぁ・・・と想像するのが楽しいです☆

今回の現場を通して、昔の家というのは、本当に身の回りにある材料だけで作ってあるのだということがわかり、すごいなぁ・・・と感心してしまいました(o^u^o)

営業部 新入社員 三ツ谷